「住まいに大きな変化が現れたのは、1960年の後半から1970年代前半にかけてでした。次々に高層の建物が立ち並び、都市が猛烈な勢いで発展していく様子を脇目に、このままでは人々が住む家がどんどん小さくなり、家族の暮らしが脅かされていく。建築の仕事に携わりながら、心のなかで僕は危惧していたのかもしれません。だからこそ自分の家をつくるなら、大切な家族を守るためのシェルターにしなければと考えていました」

高度経済成長の最中に生まれ、家族の成長や多様な居住スタイルにフレキシブルに対応しながら、変化を重ねてきた家。半世紀の時を経て、3世代で同居をする建築家親子の暮らしを訪ねました

夫婦や親子だけで暮らしている核家族の人口は、いまや全体の8割以上と言われます。しかし、ひと昔前までは、世代を超えた家族がひとつ屋根の下で一緒に食事をともにし、横に並んで眠るのはごく当たり前のことでした。

「住まいに大きな変化が現れたのは、1960年の後半から1970年代前半にかけてでした。次々に高層の建物が立ち並び、都市が猛烈な勢いで発展していく様子を脇目に、このままでは人々が住む家がどんどん小さくなり、家族の暮らしが脅かされていく。建築の仕事に携わりながら、心のなかで僕は危惧していたのかもしれません。だからこそ自分の家をつくるなら、大切な家族を守るためのシェルターにしなければと考えていました」

建築家の室伏次郎さんが、まだ幼かった子供たちとともに安心して過ごせる場所を持とうと、1969年東京・大田区に22坪の小さな土地を購入。強い意志をもって自邸の設計に取り掛かるものの、8年間所属していた坂倉準三建築研究所を独立したばかりで暮らしに余裕はなく、先の人生に不安が残ります。

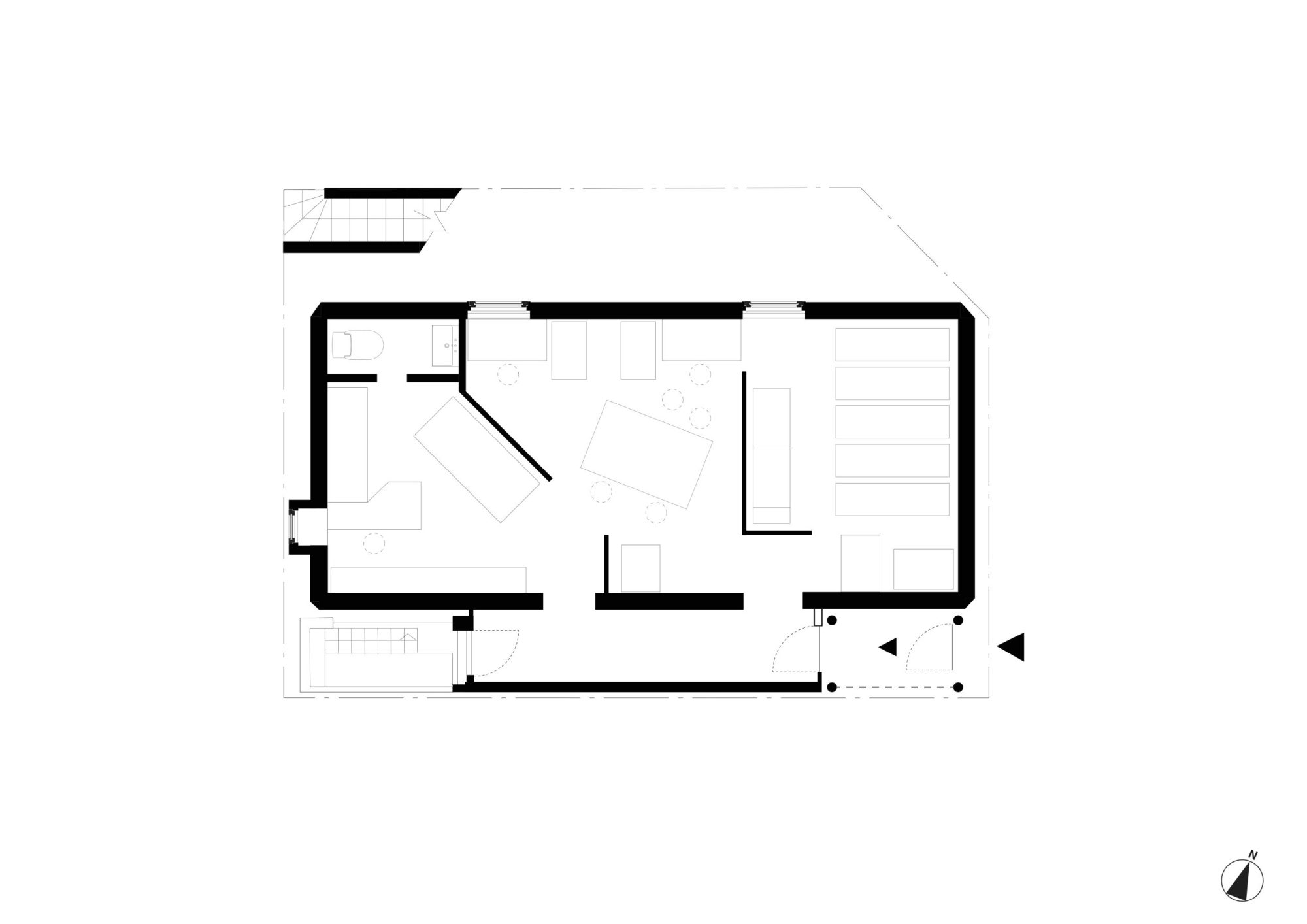

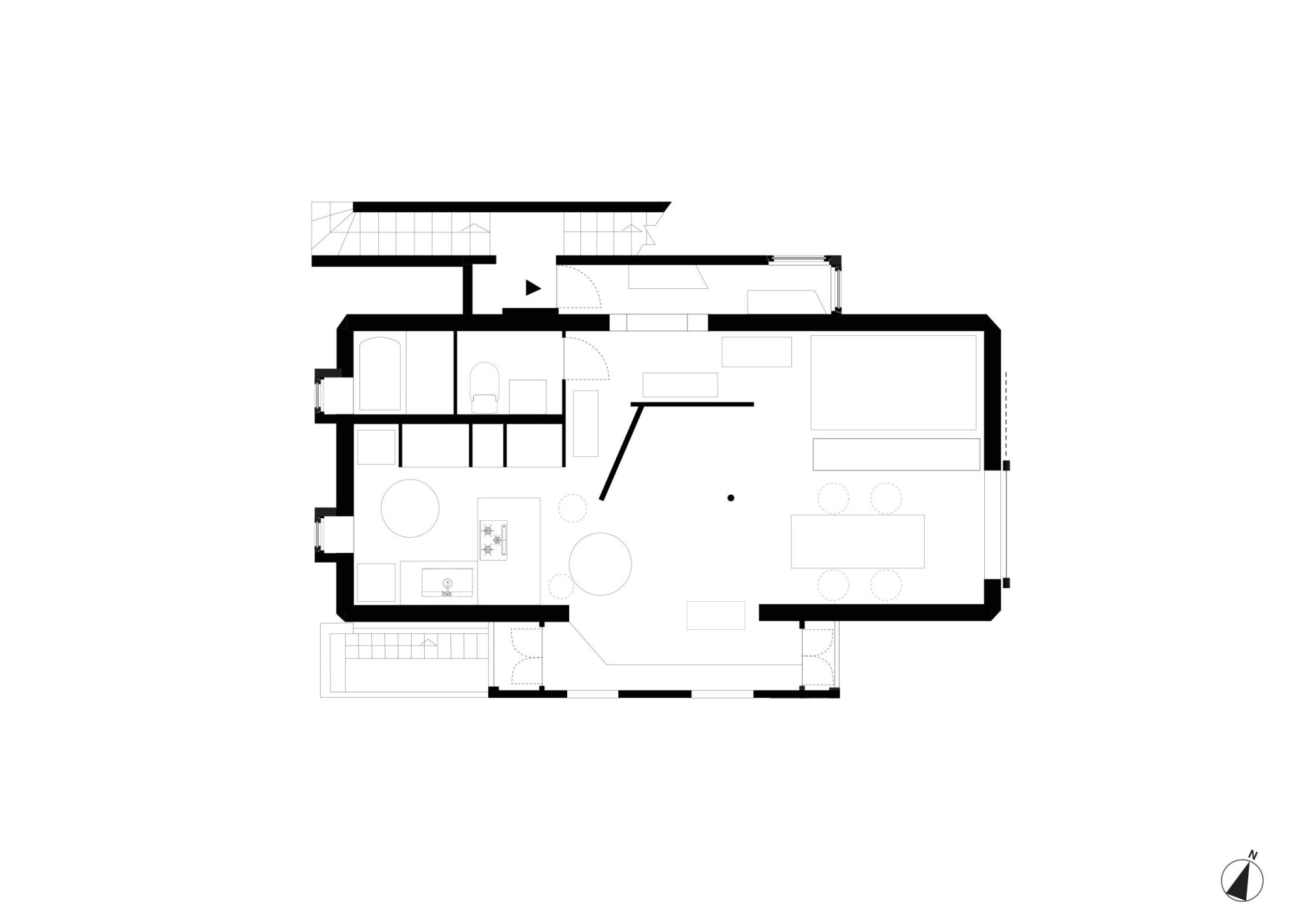

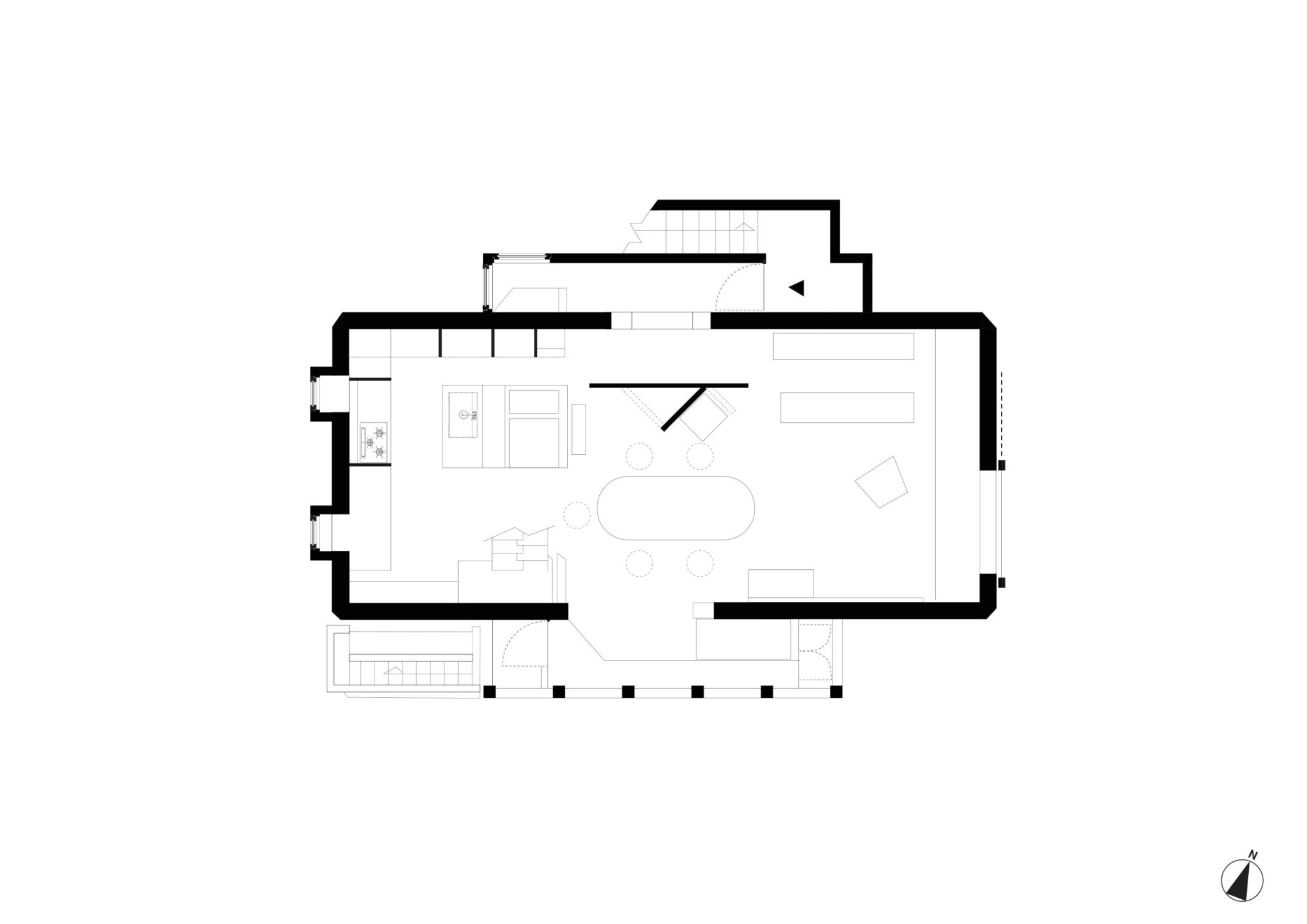

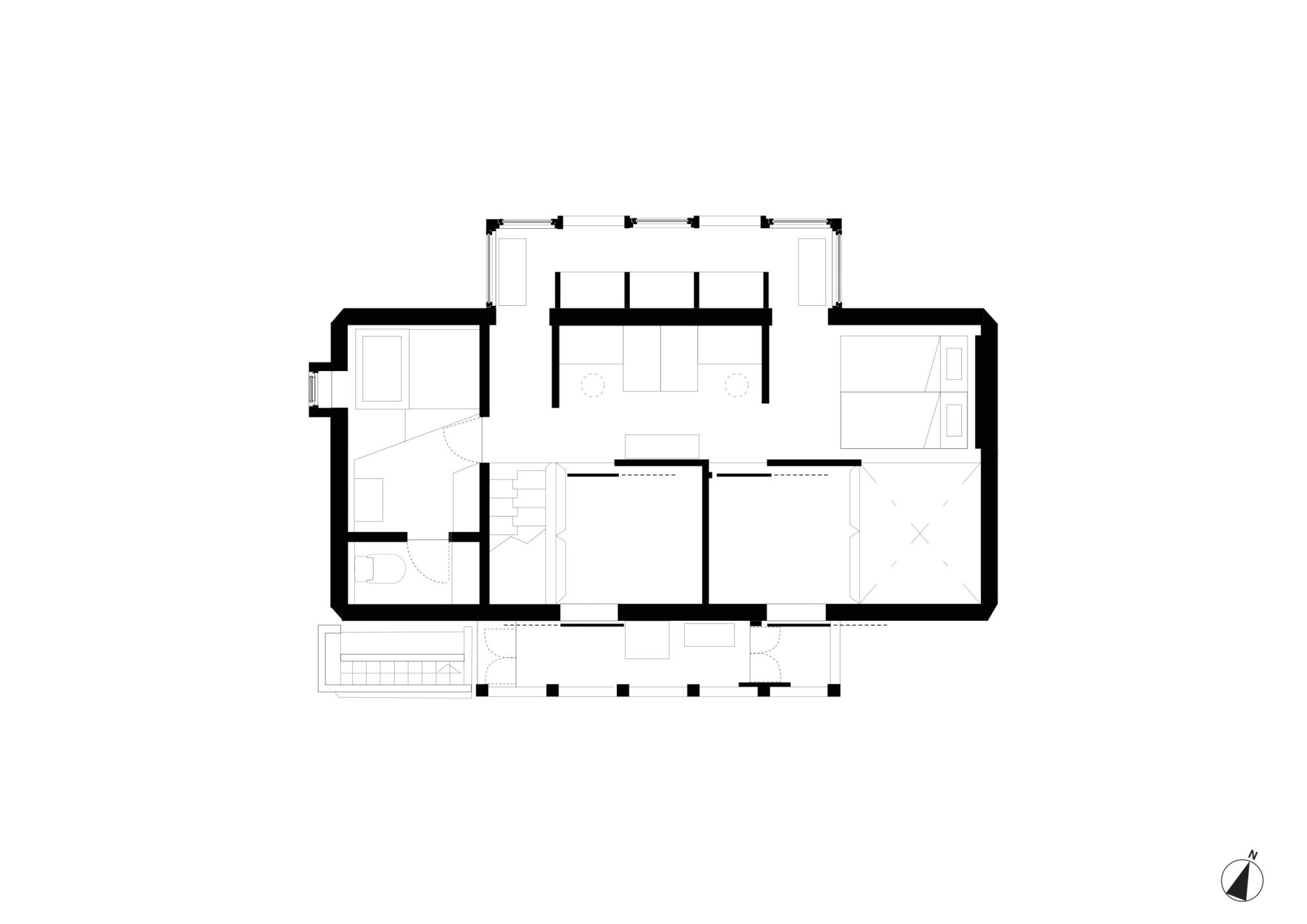

狭小の土地に最小限の予算でなにが建てられるだろうか。さまざまに思案した結果、室伏さんが出した答えは、分厚いコンクリートで覆われた幅4メートル×奥行き9メートル×高さ10メートルの堅牢なボックスをつくることでした。

間取りはワンルームの部屋を4層に積み上げるだけという、極めてシンプルなもの。風呂やキッチンなど、生活に必要な最低限の機能を除けば、居室ごとの用途をまったく決めなかったこともこの家の特徴です。

「時間とともに人の思いも暮らしの様子も次第に変化するもの。自分の生活から一定の距離を置いて空間を独立させておいた方が、家としての人格が自由に育っていく。そんな景色を思い描いていたのでしょう」

室伏さんの予測は見事に的中します。はじめは、1,2階に叔父一家が住み、3,4階を室伏さん家族の住居としていたものが、少しして全フロアを室伏さん一家が使用するように。子どもたちが独立したときには、2階を賃貸住宅として他者にレンタルしたこともあったそうです。そしていまでは1階を事務所として使いながら、2階を室伏さん夫妻の居住スペースに。そして3,4階には息子夫婦と孫2人が暮らしています。このように〈北嶺町の家〉は完成から半世紀あまりのなかで、住む人も住まい方もさまざまに変化してきました。

「しつらえを工夫するほど、当時は余裕がなかったというのが正直な話。しかし、だからこそ柔軟な暮らしの在り方を純粋に追求できたのかもしれませんね」

家のなかを巡っていて不思議に感じるのは、コンクリート剥き出しの重厚な壁に囲まれたワンルーム40㎡ほどのコンパクトな空間ながら、ほどよい光が家のなかに注ぎ込んでいるおかげで、さほど窮屈には感じないことです。室伏さんに伺うと、この情景をつくり出しているのは、壁に開けた穴の外側に嵌め込んだガラスボックスの存在だということ。

「建設当初は空き地がたくさんあった一帯も、いずれは住宅密集地となる。コンクリートでできた洞窟のような空間でも、東側と南側の開口に余裕を持てばきっと自ずと内部環境は充足したものになると考えました」

ガラスボックスは建物の外側に飛び出すように設置されているため、この空間内で太陽光が一旦反射し、室内に柔らかな光を拡散してくれるのです。さらにボックスをつくるために生まれた土地の余白を生かし、上下階を行き来する仮設階段を後に追加。1階から屋上までを思い通りに行き来できるようになったことで、新しい暮らしの風景も追加されました。

「独立しながらも、各階がうっすらと絡み合う。一定のプライバシーを確保しつつも、そこはかとなく互いの存在が感じられることで、調和が取れているんだと思います」

若い頃は仕事ばかりで、家のなかで家族と一緒に過ごす時間がほとんどなかったという室伏さんは、いま人生で一番この家との接点を自身が持ち、家族との関係も親密になっているかもしれないと話します。

現在3、4階に住む室伏次郎さんの三男、暢人(まさと)さんは、この家が建った直後に生まれ、30歳まで同居。結婚後に一度家を離れますが、子供が保育園に入るタイミングで再び家族とともにここに戻ってきました。

「僕が子どもだった頃、家に遊びに来た友達に『どうしてお前の家には部屋の仕切りがないの』と聞かれたこともありましたが、こうした半開放的な空間も、状況に応じて家のしつらえが変わるもの僕にとっては当たり前のこと。居心地がいいからこそ長年ここに暮らし、自分の家族ができたいまもなお住み続けているんだと思います」

建築家を目指したのも、父の背中を見て建築の面白さを知り、実家にいながらにしてそのダイナミズムを体感したからかもしれないと振り返ります。暢人さんが戻った後も家の改変は続き、直近では3年前に双子の娘が中学にあがったとき、多感な女子にはもっとプライバシーが必要だろうと心配した次郎さんが4階のスペースを増床。引き戸とロールブラインドで、この家で初となる個室を作りました。

「でも、この家で気ままに育ったせいでしょうか。娘たちが仕切りを閉めて自室に籠ることはなく、だいたい2階や3階のリビングで誰かと一緒に過ごしているんですよね」と、苦笑する暢人さん。

孫への愛情から施した次郎さんの最新の改修は、功を奏しなかったかもしれませんが、半世紀を過ぎてもなお三世代に及ぶ家族の成長を受け止めるこの住まいの包容力には驚かされます。

〈北嶺町の家〉は次郎さんの建築実験の場だと断言する暢人さんですが、唯一自身が改修を手がけたのが3階のキッチンです。

「僕の家族で使うものだからと、父から許しが出たんです(笑)。家全体が持つ意匠と父の思いを受け継ぎつつ、少し窮屈に感じていたベンチシートとダイニングテーブルをなくし、キッチンカウンターを延長。整理整頓がしやすいように、その下に引き出し式の収納を設置しました」

さらに空間をすっきりと見せようと、キッチンに新規導入したのが、リンナイのビルトイン食洗機です。

「洗い物をして水切りにふせたままにしておくと、どうしてもキッチンが雑然とするため、ビルトインの食洗機をリサーチ。コンパクトなフロントオープン式で、国内製のものはリンナイだけだったんです。容量があって、出し入れもしやすいので、ようやく僕や子どもたちも少し家事を手伝うようになりました」

ちょうどそう話していたとき、下階から「ごはんができたわよ」と暢人さんのお母さんの呼ぶ声が聞こえる。2階のキッチンに設置されたグリル付ガスビルトインコンロ〈LiSSe〉の上では、おいしそうなポトフがちょうどでき上がり、双子の孫たちが器に盛り付けはじめる。

「この家がこの先どのようになるかは分かりません。空間は融通無碍なものですからね」。次郎さんがぽつりと呟く。融通無碍(ゆうずうむげ)とは、仏教用語で宇宙の万物が互いに絡み合い、影響し合っていること。その言葉どおり、〈北嶺町の家〉はきっとこの先も住む人とほどよく関わりながら、臨機応変に、そして自由で伸びやかに寄り添い続けるのでしょう。

1941年東京都生まれ。坂倉準三建築研究所を経て、71年に独立。75年アルテック建築研究所を阿部勤と共同設立。84 年スタジオアルテック設立。神奈川大学名誉教授。主な仕事に〈インマヌエル船橋 キリスト教会〉など。

スタジオ・アルテック