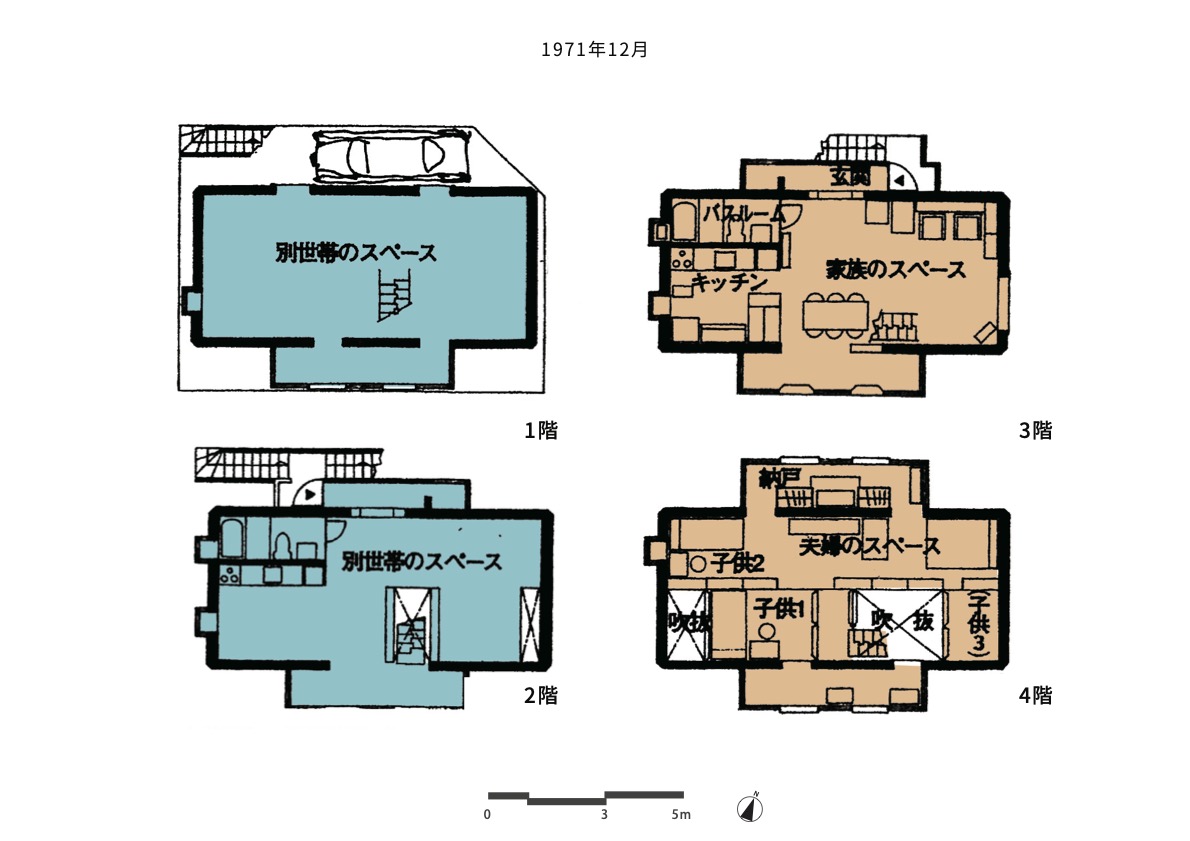

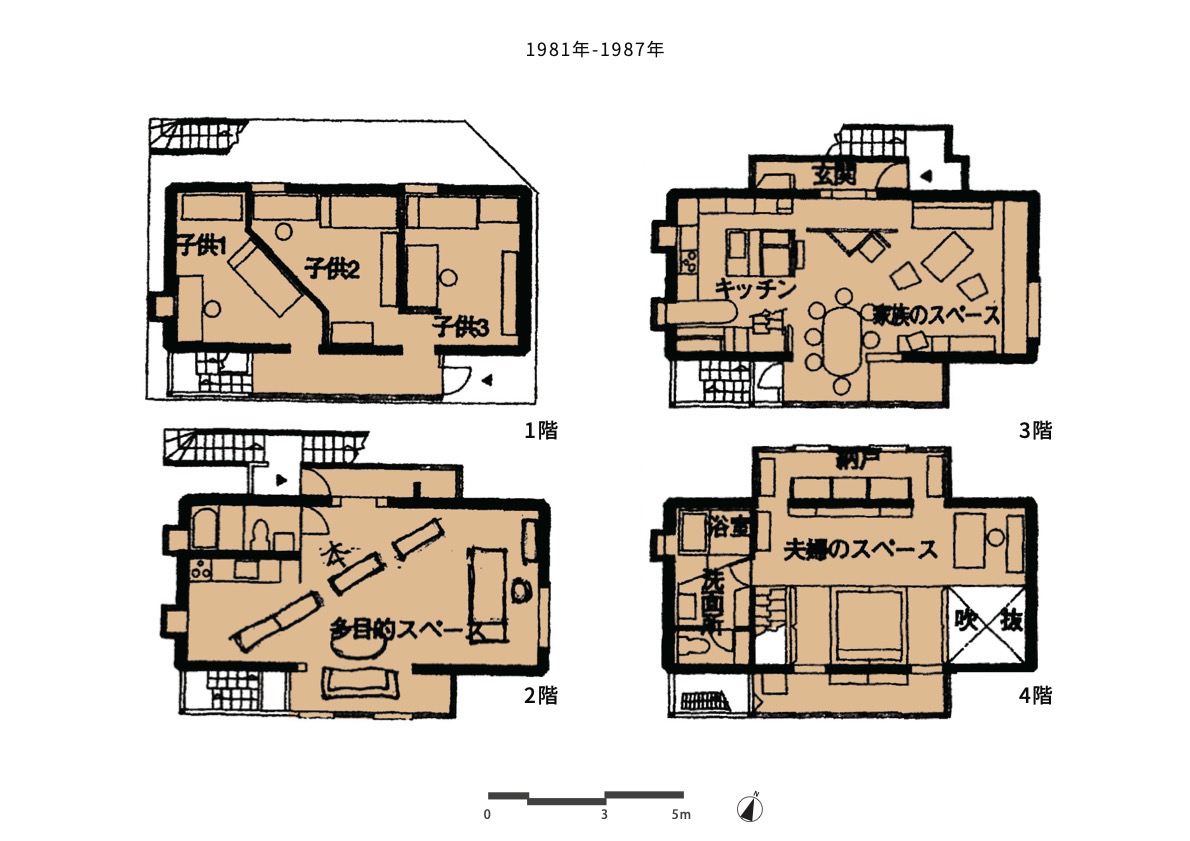

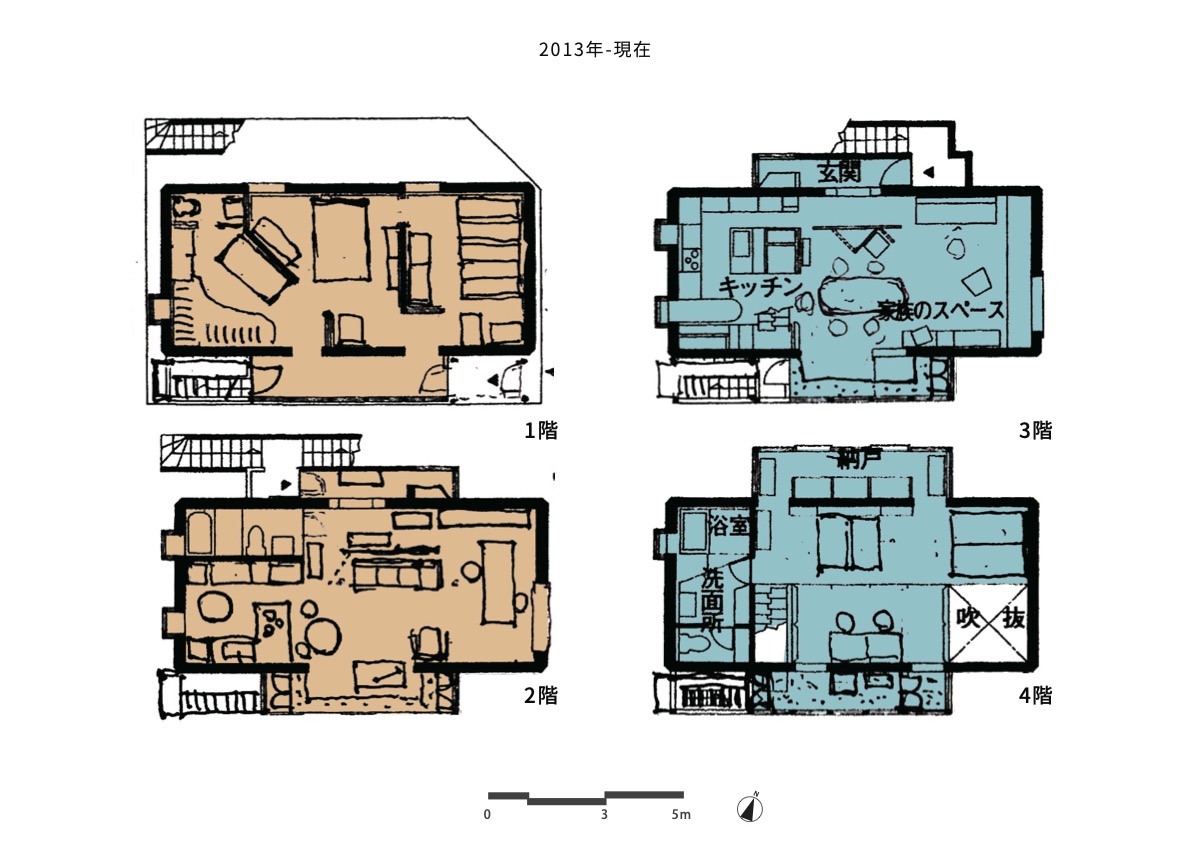

この家に生まれ育ち、結婚後に再び自身の家族を連れて戻ってきた室伏次郎さんの3男、暢人さんは、次々に変化する家の様子をどのように捉えていたのかが気になります。

「父が大工さんと相談しながら、何かしら手を加えていることが日常でしたから、僕自身はこれが当然の家の様子だと、特に気にも留めていませんでした。居室やフロアレベルの境界があいまいだったので、個室を持たされてもあまりそこには篭らず、いつも家族と視線が交わせる場所にいたような気がします。自分の部屋に閉じもったのは、兄弟げんかをした時くらいですかね」

この意識は暢人さんの双子の娘さんにも見事に遺伝。世代が次に移り変わっても、同じような家族の関係が続いていると話します。

「ちょうど娘が中学校にあがるタイミングで、『年頃の女の子にはきちんとした個室が必要だろう』と父が4階の2部屋が閉じられるようにしてくれたんです。でも、そこから3年経っても、彼女たちが部屋の扉を閉め切った状態にしているのを見たことがありません。大抵の時間を3階の居間、もしくは2階の両親の部屋で過ごしていますからね」

室伏さん一家の自由な振る舞いを眺めていると、居室をフレキシブルに繋ぐ構造が家族間の親密さを生み出しているようにも思えてきます。